漁船船身「大漁旗」掛愈多,就代表愈有滿載、豐收的寓意。可惜,會製作大漁旗的台灣師傅日漸凋零了;但可喜的則是,根據鹿兒島縣《南日本新聞》報導,位於高雄的國立中山大學的一群年輕師生,年底時曾遠赴鹿兒島縣,在擁有手繪大漁旗150年久遠歷史的「龜崎染工」,實地學習大旗的製作方法,希望能全力保留住和傳承這個美麗傳統。

事實上,台灣的大漁旗文化是源自日治時期的高雄,後來這個掛旗習慣也傳到蘇澳。

據了解,日本每逢新造漁船下水時,船家的親友、周邊店家都會打造「大漁旗」,掛滿新船船身,以祈求滿載、豐收,漁旗上繪有船名、大魚和祝賀者姓名,漁船上旗幟愈多,也代表船東的人面愈廣。

傳統上,大漁旗屬於手繪製作,工序繁複又費時,現在多已被印刷取代。日本部分,大漁旗多以代表福氣的鯛魚為主,台灣則發展出期待捕獲的高價魚種,如旗魚、鮪魚…等等。

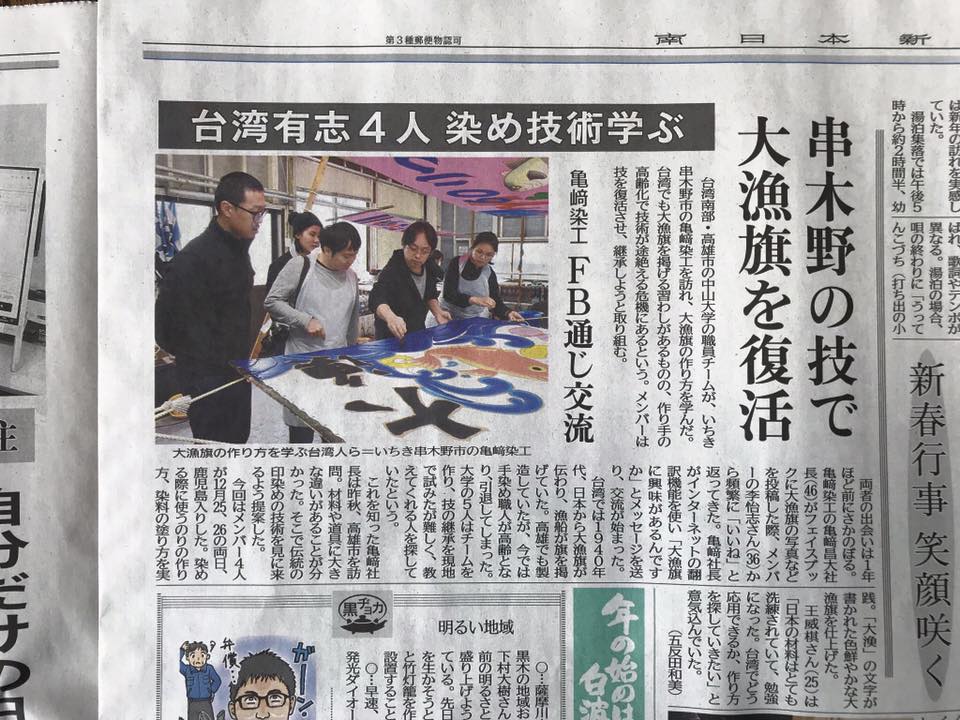

中山大學一群年輕朋友,遠赴日本鹿兒島學習技藝,這份保留文化的美意,被當地南日本新聞披露報導。圖:取材自龜崎染工粉絲專頁

至於這次中山大學組團遠赴鹿兒島的原因,是因為去年十月,龜崎染工的社長龜崎昌大受邀來台,他發現台灣的大漁旗製作材料和工具跟日本有很大的不同,因此便建議中山大學組團赴日,實地觀摩傳統的印染技術。

《南日本新聞》報導,這次有4名台灣的成員在去年年底來到鹿兒島,學習了大旗製作時的糨糊作法、染料的塗法,還製作出寫著「大漁」文字的色彩鮮豔的大漁旗。台灣的學習團隊也表示,日本的材料非常講究,學到了很多東西,將摸索製作方法以期能在台灣應用。

用Podcast訂閱本節目

用Podcast訂閱本節目