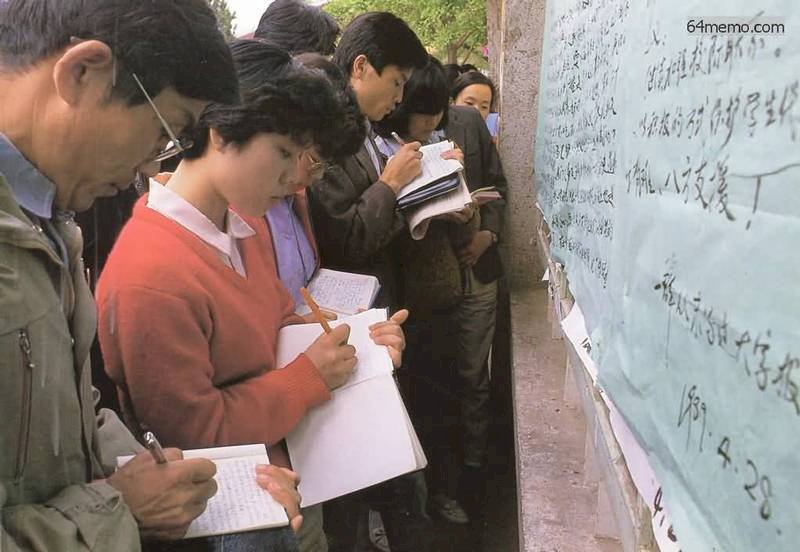

儘管北京殘酷鎮壓了民主運動,風聲鶴唳,一片肅殺之氣,但安徽省府所在地合肥在六四之後仍然爆發了大規模抗議示威活動,各種圖片與宣傳文字張貼在城區廣場街道,與其它城市一樣,這樣的示威抗爭難以持續,很快被軍警力量禁止。

我在七月底收到研究生部通知,要求提前返校,當時並沒有想太多,拎著包到鎮上坐車,直奔合肥。現在回想起來,覺得當時的研究生部用心良苦,擔心我們分散在全國各地,仍然會講八九經歷,甚至會參與抗議活動,所以召集學生們提前返校,而上級已嚴格要求各單位與教育機構對學生進行「教育」,肅清「資產階級自由化」的影響。

當時從合肥到北京的火車硬座約為二十元人民幣,學生半價,買到半價票但卻沒有座位號。春節後返京,這種情況更嚴重,整個車廂裡人擠人,想蹲下去的空間都沒有,而八九夏天北京處於戒嚴狀態,車票並不緊張,合肥站售票時故意不售座位號,部分票號分離,將座位號私售給票販子牟利。

風聲鶴唳中仍有溫暖

當票販子向我以五元錢出售座位號時,便衣糾察人員立即出現,抓了個「現行」,這都是他們自編自演的套路。所謂的糾察人員不過是鐵路系統職工子弟,與後來的城管一樣,並無公職人員編制,卻能行使警察一樣的職能。他們抓到我之後,得意洋洋地高聲大笑:「又抓到一個大學生」,這句話的背後,既可能是他們曾在火車站抓到了中共通緝的學生,或者他們在電視上看到學生領袖被抓捕的鏡頭(學生領袖王丹也曾在安徽親友處短暫隱居,六月底返京,7月2日被捕)。

他們寬待票販子,對我卻如同罪犯一樣,押著我進入車站廣場一處臨時辦公室,審問,搜身,辦公室坐班的一位女士搜查我的手提包。這時我緊張極了,因為我的手包裡有一卷從北京帶回的傳單!就在我緊張至極之時,這位女士高聲問我:你是研究生?我說是。她立即對兩位糾察人員說,別搜了。

罰了我了十元錢,就放我走了。也許是這位女士對學生還有一份同情,也許是我的研究生證上有帶有中國字樣,當時國家級研究機構的研究生並不多見,所以得以寬待,但街頭混混一樣的小年輕人,只會把抓人罰款當樂趣。

直到春節回家時,我才知道,我妹妹在我包裡發現了傳單,就放進竈爐燒掉了,如果沒有燒掉,被糾察人員發現,後果又將如何?

來自外地的「舉報信」

火車進入北京城區時的場景至今難忘,鐵路沿線均有軍人持槍站崗,感覺是進入到「敵占區」。整個城市經歷了一次精神上的摧殘,人們的臉上多是落寞的神情。

當時院內傳聞一位研究生到院保衛處舉報的事情,因為有幾位碩士、博士在六月四號當日及後來幾天持續到廣場周邊呼喊口號(罵戒嚴軍人是法西斯),保衛處長是同情與支持民運的,他警告這位舉報者:你能拿出證據嗎?否則你就是誣告。

文化部與中國藝術研究院在當時形成了一種自我保護氛圍,既基於道義良知,也基於單位共同體的安全,一旦互相舉報揭發,大量的人都可能被牽連進去,

但外地對我院學者的舉報卻無法規避。

音樂研究所研究員田先生在上海音樂學院的一次講演,同情學生,揭露了中共在學潮過程中的欺騙與暴行,被當地向上級舉報,國安人員對他直接拘捕,單位與保衛處擔保說情亦無用。

文藝專業青年學者萬先生,學潮期間將隨身攜帶的傳單在武漢大學一次研討會上傳播,被舉報,這封加蓋「武漢大學」紅色公章的舉報信,我「有幸」親眼見證到,用的是公函信紙,正楷手寫,一頁紙的內容完整的舉報了萬先生在什麽時間、地點,傳播了怎樣的宣傳材料,要求有關部門查處。舉報信之所以出現在研究所辦公室,是院有關部門故意而為,只是想告訴當事人,這不是單位的原因,而是迫於舉報與上級追究。

命運被舉報改變

田先生不僅在音樂學研究上有成就,在佛教音樂研究上也卓有建樹,並因此與趙樸初(全國政協副主席、中國佛教協會會長)先生有交誼,當家人去探監時,將他每天在監獄裡吃的窩窩頭帶出,並轉交給了樸初老,讓外界知道了他在監牢裡受的非人待遇,樸初老參與的營救應該是起到了決定性的作用,田先生重獲自由,後來恢復了研究員身份。

年輕的才俊萬先生沒那麽幸運,在大學時代他就寫過重要學術論文在國家核心級學術刊物上發表,畢業後因此進入到中國藝術研究院成為專業研究人員,儘管他反共「無近刑」,數年時間卻一直被有關部門定期查審,在指定的時間到指定的地點,坐上國保的車,去做交待或寫反省檢查,飽受屈辱與精神折磨,最後的結果居然是由單位強行要求他限期離職,只能到社會上擺攤謀生。這時正是他結婚成家生子的艱難時期,他的生存狀態之不易,可想而知。(待續)

延伸閱讀

→吳祚來自述27 八九年六四之後的那些日子

→吳祚來自述28 「八九六四」之後的主流民意

用Podcast訂閱本節目

用Podcast訂閱本節目