見證歷史,在天安門廣場堅守到最後一刻

向莉:請您談一談天安門大屠殺事件和你在1989年學生民主運動中的經歷。

方政:我當時是一個即將畢業的普通大學生,當時叫北京體育學院,現在叫北京體育大學,那時候我是大學四年級,4月份的時候畢業分配都已經完成了,比較空閑。那是一個從觀望、感興趣、多了解情況,到更深介入的過程,但我始終是一個普通參與者,參加過一些遊行,一些重要歷史節點的示威遊行,但我沒有絕食。整個體育學院大概有十幾人參加過絕食。我當時更多的是看望同學,做醫療救護,到戒嚴之後就去保衛廣場,就這麽參與了很多事。從5月戒嚴之後,逐漸投入比較多的時間在廣場。經常一待就好幾天,然後再回學校休整一下,洗個澡,換個衣服,又去待幾天。

5月31號之前那個星期,我在廣州,31號我就回北京回學校了。我的感覺是從5月31號、6月1號廣場的人氣已經很低落,原因是外地高校在那兩天有集中的往回走,據說在那個時間窗口可以什麽免費坐車等,廣場上安營紮寨的帳篷、旗幟什麽的還比較多,進入一個比較焦灼的疲憊狀態,軍車也在那堵著。6月2號我不在廣場,聽說四君子去廣場絕食,好像又有一個新的熱點或者一個小的高潮掀起,所以3號一大早我就拉著同學去廣場,3號下午在紀念碑周圍,一直在廣場待到4號。當時跟那些維持秩序糾察隊的學生在廣場周圍,主要是在那個長安街上維持秩序。有幾個記憶深刻的畫面,一個是3號下午有一個吉普車被當時做糾察的清華學生攔截在長安街上,結果從車上搜出一些所謂戒嚴部隊用的裝備,其中有頭盔、匕首、沒有子彈的槍。當時我們很興奮,覺得我們攔截了一輛沒牌照的吉普車,拿著那些槍去向市民展示、宣講,說這是部隊要鎮壓的一個證據。現在想想其實挺幼稚,其實中國的軍人基本上是槍不離身,人槍合一。現在想想,這可能是中共在鎮壓之前搞的小動作,製造混亂,製造鎮壓藉口。那時我們比較單純,當時沒想到這一點。3號下午的氣氛很詭異,下午五六點鐘左右,在人民大會堂西側門那邊,從地下通道衝出來上百名的突擊士兵。後來就突然有人扔石頭,兩邊互相扔石頭砸上,有軍人當時帶著頭就坐在地下,有一個中校軍官做指揮,應該是一個營級單位,一兩百人。學生和軍人之間有市民。我們學生剛好在那邊維持秩序,不希望市民跟當兵的有衝突。突然有磚頭從市民這邊飛向軍人那邊,軍人又把磚頭扔出來,兩邊都有人被砸到的。我們後來出來勸說,平息了衝突。這一隊士兵在6點之前又退回到人民大會堂裡面去了。這個時候,我也不隸屬於任何一個組織,是一個閑散的學生在參與運動,覺得在這麽一個特殊的歷史時期,要多了解,不能缺席。3號傍晚高音喇叭正式發布了鎮壓命令。因為很多市民要跟我們一起在廣場,保衛學生。一直到天黑之前,我都在廣場勸說市民離開廣場,讓市民盡量都回家。我們天真的以為讓這些市民不要參與,如果廣場靜坐的只是大學生,那軍隊就沒有什麽鎮壓的口實。覺得如果是純粹的學生請願、靜坐,那誰還能下得了手?誰還能鎮壓?當時有這種想法的不是我一個,很普遍。很多人都說要保持運動的純粹性,包括在此之前指揮部的人扭送三君子,要跟三君子切割。這是很幼稚的想法,其實也是一種自保,擔心有人渾水摸魚,有人混進來把運動的方向和性質給帶偏了,不能掌控了。現在想想很傻,當時我們不願意把它變成一種全民性的社會運動,基本定位在「學生請願」的範疇內。

方政:到後期堵軍車的時候,我們又很矛盾。我們又跟市民說軍隊要進城,鼓動市民去堵軍車,那其實是一種自保,是學生內心恐懼的一種折射。包括柴玲當時的表現,也折射出那種內心的恐懼。其實絕大多數學生,一方面表現出勇敢,我們要決策,要在廣場誓死捍衛;一方面我們又勸大量的市民行動起來,去工廠裡讓工人行動起來,去幫我們堵軍車,但只是說你們是幫我們堵軍車,留給我們一個純粹的學生示威、靜坐的空間和環境。這其實很自私,我現在反思,那時候很多的學生,一方面希望市民為我們付出,這種付出不是說讓他們跟我們一起參與到這個社會變革,參與到民主運動當中,好像還覺得他們不太合適,不太夠格;然後又希望他們都能行動起來。尤其是戒嚴之後,那氣氛很緊張很恐怖,軍隊四周包圍,軍車開進城,誰去攔軍車?學生在中間宣傳,鼓動這些北京市民去攔軍車。那天晚上大概9、10點鐘,我們就勸說老百姓說你們回家,不要在廣場,或者你們去路口,廣場留給我們學生,我們在這裡堅守。事實上也是這樣,大概到了入夜10點鐘以後,市民基本上也不在廣場了,據我所知的廣場核心周圍,學生們在這個紀念碑周圍靜坐。更多的市民真的出於一種樸素的對我們(學生)的愛,對我們的關心,就跑去堵軍車了。最後鎮壓的結果是市民的傷亡遠遠大於學生,就是因為走在第一線擋軍車的、在各個路口保衛學生的是大量市民,所以鎮壓的結果是學生的傷亡跟市民的傷亡不成比例。那時聚集在廣場的這三四千學生大部分是北京高校的,後來我在醫院中有一個事實也可以佐證,就是在外圍跟市民在一起堵軍車的學生,跟軍隊面對面交鋒的外地學生多於北京學生。北京的學生,很多是在學校知道開槍以後從學校往廣場來,在各路口又被擋住了,真正那天晚上在廣場靜坐的那三四千學生還在廣場待著,和我一樣,他們是最後從廣場撤出的。鎮壓是從外圍先開始,是從外向內的,外地學生和市民的傷亡人數都比北京市高校的學生要多。我就是最後在廣場留守靜坐的學生之一,當時就覺得廣場是一個象徵、一個陣地,我們要堅守,寧願被他們驅趕,被他們毆打或者拖上車。當時最多能想到的就是被他們打一頓,拖上車,把我們強行驅散。即使軍隊鎮壓來了,包圍到我們了,也不可能把我們就地正法。所以當時就是雖然也有點害怕,氣氛也很緊張。但那時候就是要見證歷史,要在廣場守到最後,就這個想法,所以我一直待在那,一直到四點來鐘。

1989年6月4日北京六部口,被坦克鎮壓後的殘酷場面。(六四檔案)

向莉:是從什麽時候開始開槍的?

方政:我們在廣場的人知道開槍是十點半以後。十點多鐘有人從外面就跑進(廣場)來,說外面開槍了。一開始有人說是橡皮子彈,我胸口給打一個,沒事,是橡皮子彈啊。緊跟著又有人跑進來(廣場),拿著血衣說是真槍,有人受傷了。我們在廣場,外圍的這些消息不斷傳來,整個氣氛很緊張。我們真正聽到槍聲,是半夜十二點鐘以後,一點來鐘,在廣場東南角有一個裝甲車被燒,周邊的士兵已經包圍了廣場,零零散散的士兵已經突擊到了紀念碑周圍,形成一個包圍圈。兩點鐘以後,我們在廣場中間,在紀念碑靜坐的人就能看到人民大會堂臺階前面那些士兵手上的鋼盔和槍,子彈已經從頭上飛過,這個紀念碑上已經有子彈打出火星,子彈擊中紀念碑的彈孔,但是我本身並沒有直接面對到士兵的鎮壓。兩點半以後有一隊軍人突擊隊衝向紀念碑,越過我們周圍靜坐的人,他們穿著迷彩服,拿著衝鋒槍衝上來毆打我們,從我們身上踩過去,越過去,衝上紀念碑的指揮塔,把上面的學生驅趕下去,把東西砸掉、用腳踢學生、拿槍威喝他們。這是我們最直接跟軍隊面對面的場景,因為這些軍人從我們身邊經過,一百多人,非常精幹,以突擊隊的形式,很快就衝上了紀念碑,把廣場指揮部給控制了,把紀念碑上面二層三層上的一些人驅趕下來,荷槍實彈地對著我們,我們那會兒已經像俘虜一樣了。然後,看見坦克已經從四周擠壓過來,推倒了民主女神像,把我們包圍在裡面。最後的談判過程我不清楚,據說是劉曉波他們跟軍隊有協議等等。後來據他們的回憶說,廣場有指揮部和軍隊達成協議,我們準備撤了。我不知道是不是封從德在喇叭裡說撤?當時回應的聲音並不積極,因為總體大家的情緒是很消沈、很低落的。我當時的心情是不知所措,就是一個跟隨,不知道是留還是撤。在那不動,如果有人站起來走,我們就跟著走,如果不走,我們大家一直靜坐在那,反正我們已經是成了一個被俘虜、被看押的狀態,士兵都在我們周圍,坦克已經把我們包圍了,紀念碑上已經是荷槍實彈,士兵已經贏了。我們就坐在紀念碑底下,當時我就覺得我就這麽待著,大不了你把我給帶走,抓走也沒什麽。後來說是達成了協議,學生從廣場東南角開始有秩序的撤退,這是四點鐘以後了。在往外撤的時候,南邊東邊的先走,西北角的學生走的是最晚,我當時坐的位置是紀念碑的正擺側,我們是僅次於他們的,所以我撤的時候,如果按三千人算,我大概是最後這五百人左右,我後面還有三四百人。後來我聽說最後的這兩三百學生被毆打、驅趕得很厲害,因為他們走得很晚,天也快朦朦亮了,可能當時清場是有時間限制。

為救同學被坦克軋斷雙腿,成為一直訴說六四鎮壓真相的另一個「坦克人」

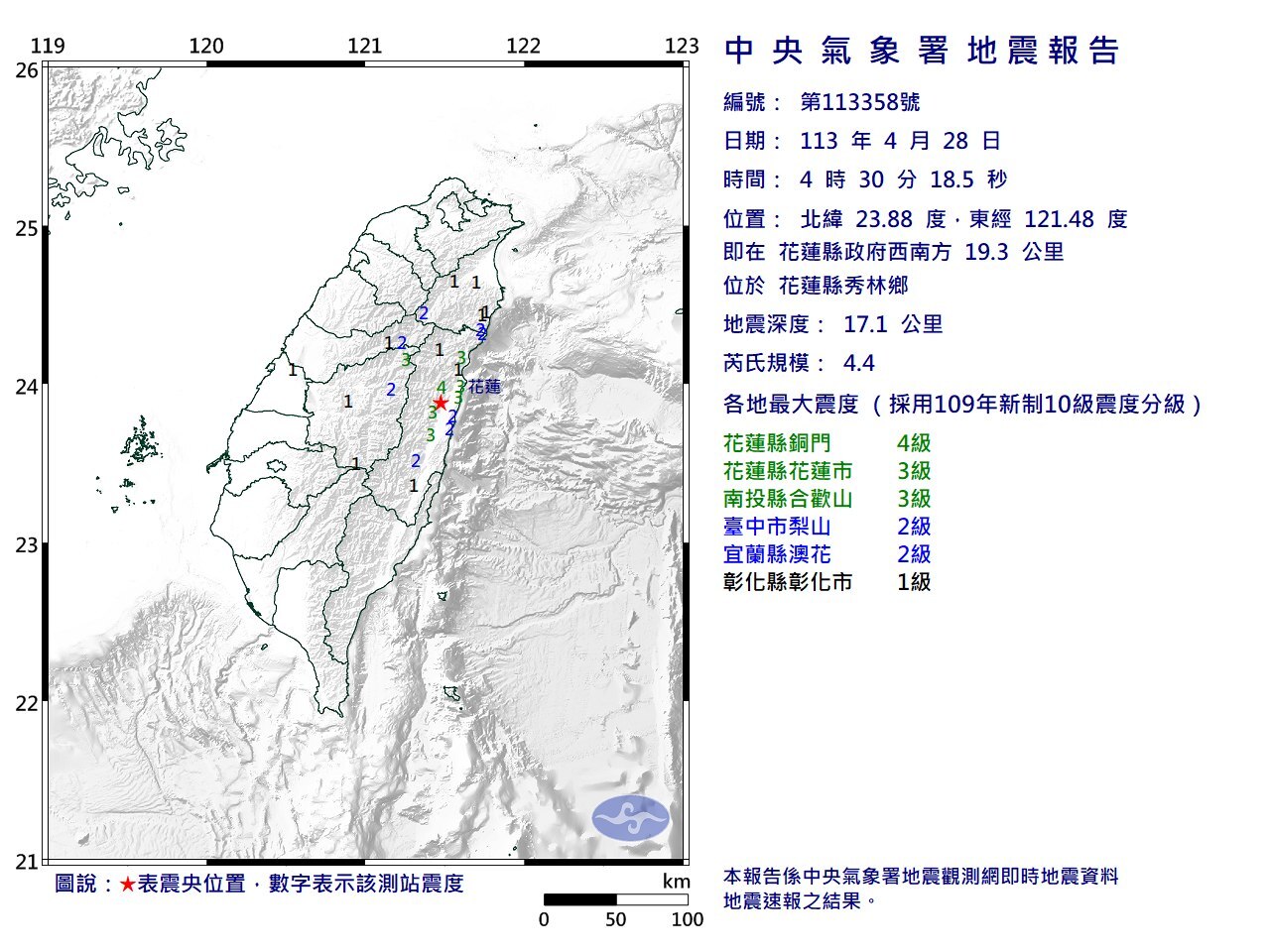

方政:東南角走的是由兩個坦克形成的一個通道,從東南角撤出,然後走向前門大街。北京高校大部分都在西邊,所以大部分學生是往西撤,只有一小部分學校在東邊的人往東走。撤退的學生大的隊伍是往西邊,而且指揮部的,包括柴玲、封從德他們。我們學校也在西邊,所以就是往西走,走到新華北街附近,大概是這條路(我記不太清楚),然後拐向西長安街這麽一個路徑。我前面有很多人,我們是比較靠後的,我們是跟隨著走。大概六點鐘左右,在拐向西長安街這個拐口的時候(現在叫六部口),突然從我們身後發射出來了很多毒氣彈,毒氣彈在我們身邊爆炸,瞬間濃煙籠罩。當時跟我走在一塊的有一個我們本校低年級的一個女生(她的男朋友是我們85級的學生,我認識),十二點以後,她在廣場比較害怕,找到我後就一直跟我在一起。我們倆一起在靜坐,撤的時候也是一起往外走。毒氣籠罩時候,我們走在一塊,正好走在從東向西方向長安街自行車道上,旁邊是人行道。毒氣彈爆炸以後,濃煙籠罩,我們就懵了,那個女生昏倒了,她更靠外,比較危險,所以我就把她抱起來,轉身往這個人行道上撤。但自行車道跟人行道中間的鐵欄桿就阻擋了我們倆往人行道上走的這個方向,我正想把她往前欄上靠。在轉的過程中,坦克已經快速從我們身後衝過來了,我眼睛的餘光已經看到坦克的炮筒快到眼前了,當時已經沒辦法去多想,所以唯一動作就是盡量把她往欄桿上靠,不要讓她被坦克軋到,我自己就倒到了地下。後來的情況我不太清楚了,只覺得坦克就軋上了我,然後我就被拖行(坦克履帶絞住了褲腿),拖行一段後,我掉落下來,滾到了這個路邊,最後我也靠在欄桿上。可能我也呼救了,記不清了。那個時候我還是有一點意識,之後意識逐漸消失,很明顯,首先是呻吟,然後是嗡嗡的,然後嘈雜聲消失,最後就是視覺光點的消失,最後的光點是側身看到的,正好看到坦克軋完後露出來的腿上白骨的那個白點,白點從眼前消失,這是最後的記憶。後來有照片拍到這個畫面,照片上面顯示大概是六點零五分,天已經亮了。當時坦克是從東向西,快速衝殺,追殺學生,並且在衝殺之前放了毒氣彈。後來我到醫院,一個星期左右肺裡都有咳出黃綠色的濃痰,醫生後來鑒定說這個是含有氯氣成分的窒息性毒氣。後來有人調查,現場有被毒氣熏暈的,很多人被送到醫院去搶救,也有因被毒氣熏暈搶救不及時、窒息毒死的案例。我的經歷是,首先是黃綠色的濃痰,然後到醫院的癥狀就是咳嗽,一個星期左右還有黃綠色的厚濃痰從肺裡咳出。所以在那個路段坦克造成了重大的傷亡,因為那一部分學生都是從東向西,而且走的都很鬆散,走在自行車道、人行道上、路面上,因為那個時候部隊的鎮壓已經過去了。誰都沒有想到坦克之後還會再次追殺學生。

向莉:六部口是不是鎮壓最慘烈的一個地方?

方政:倒不一定是六部口。從十一點到三點之間的鎮壓過程是最激烈的,部隊突破了市民的阻攔。三點以後,軍隊已經包圍了廣場、強行突進了,然後我們往外撤。六部口離天安門已經比較近了,在西長安街上。我們撤的時候,五、六點鐘那會兒,軍隊已經是完成了清場,這是一個撤退過程中,軍隊從身後追殺學生的一個環節。我認為這在整個六四鎮壓中是一個比較慘、比較血腥兇殘,而且最說不過去,就是沒有任何理由能夠解釋為什麽要做這個行為。目前這還是一個謎,包括吳仁華老師、丁子霖,包括很多人做六四史料研究的人都在探索,這個目的是什麽?因為當時撤退的學生並不是面對面和軍隊對抗的!6月4號上午六點鐘,正是學生從廣場往外撤退的時候,所以在這裡受傷的死亡的都是北京各高校的學生,就我知道的什麽北京鋼鐵學院、北京青年政治學院、政法大學、北京商學院都是這些北京的高校。因為當時正好走在那一路段就遇到坦克衝殺,但是詳細的傷亡也不太清楚,目前也不知道。我後來醒來是在北京積水潭醫院,具體受傷以後的搶救環節我也不清楚,所以現在我很想通過各種渠道,想找到這些當時施救的人,參與的人。希望當時在現場的人來回憶當時的情形。坦克衝殺是怎樣一個過程?到底有多少人傷亡?當時路上有很多北京市民,應該是能夠找到的。

1989年6月4日北京六部口,方政為保護學妹,雙腿被坦克碾斷。(網路資料圖片)

向莉:我覺得可能要等以後關於六四這個話題,在中國大陸解禁之後,會有更多人願意出來說,或許他們還有照片。

方政:很多,包括醫院。當時的醫護人員他們手裡應該有比較詳細的、確鑿的記錄。

向莉:你當時被送到哪個醫院?

方政:我是在積水潭醫院搶救的。醫生後來告訴我,老百姓最早把我們送到離六部口最近的北京二龍路醫院(一個市中心的小醫院),但因傷亡人數很大,醫院人滿為患,根本沒有能力來救治我們這一批。4號之前,大量的傷員已經被送到醫院了,4號當天並不多。醫生說,你很幸運,當時正好有一輛救護車在二龍路醫院,就把你們兩三個比較危重的傷員轉到了積水潭醫院,一個非常大的綜合性醫院。據說跟我一塊拉去的有人在救護車上就已經死了。這種詳細情況,我也希望以後會有人出來作證,因為這些人應該都還健在。

我醒來的時候是5號上午。市民、醫生才問我,你是誰?因為當時我們進去身上沒有任何證件,他不知道你是什麽人嘛。我說我是誰,學校叫什麽名,學校電話什麽的。他們才連繫到我所在的學校。到5號的中午以後,我們學校才派人到醫院來看我。

向莉:那時候對受傷的學生是什麽樣的態度?

方政:學校還是不錯的,醫院對我們也很好。醫院當時到處是傷員,人滿為患。醒來的時候,我躺在醫院一個會議室的地下,一睜眼就覺得醫生護士穿著白大褂站在你周圍,顯得特別的高大,很虛幻的感覺。本身我就暈暈的,醒來看見周圍一圈白衣天使,真的像天使一樣在你周圍,很高,這是一個很虛幻、很難忘掉的一個片段。具體時間我記不太清了,應該是5號的上午。醫生說,因為我們去的時候比較晚了,醫院的血漿和醫療器材都用光了,當時做手術沒有血。於是現場組織人去獻血的。5號醒以後沒多久,我後來又昏迷了,二度施救。我記得我在發高燒,在地下躺著,把我的腋下、脖子都放上了冰袋。再去組織人獻血,再輸血,然後我才緩過來。過了兩天才把我們轉入到正式的病房。因為當時有很多普通病人,醫生勸他們回家了,我們才能轉到病房。

被公安審查,堅持腿是被坦克軋斷,畢業分配泡湯

方政:六四大鎮壓後,整個市面上比較混亂,又擔心戒嚴部隊包圍醫院、搜查醫院。所以我在醫院裡還有一個這個小的插曲,大概是6月8、9號,醫生突然很緊張說,方政,我們要把你藏起來。我那時候,身體還很危險,不能坐,只能躺著,那個病床是可以推著跑的。我問,為什麽?他說,瘋傳戒嚴部隊要搜查醫院,要把受傷的學生帶走。你病情這樣危險,如果被戒嚴部隊帶走,兇多吉少。醫院對學生還是很好的。我說,那你藏嘛。他們就把我藏在電梯最底下一層的工具房裡,一個配電房吧,把我鎖在那裡面。過了很久他們又把我放了出來,說沒事了,不是部隊來抓人、搜查。是北京市公安局的來醫院給每個人錄口供、做調查、做筆錄。當時大家對戒嚴部隊都很恐懼,因為知道戒嚴部隊對普通市民、對學生是非常殘暴,所以他們很多人抓到戒嚴部隊以後遭受毒打和折磨,醫生要保護我。我很感謝積水潭醫院的這些醫護人員。所以我說中共的官方一定會有第一手的傷亡資料。他們把我從那電心裡面推出來,就到了醫院的一個辦公室裡,有醫院的工作人員和兩個北京市西直西城分局的公安人員,我就躺在那裡,做了第一次的訊問筆錄。我第一次講我受傷經歷,其實是對公安講的,所以他們手裡是有完整的記錄,只要不銷毀肯定都在。他們對大多數的或者說所有的傷者都做了這麽一個調查,有多少人受傷,有多少人死亡,這個基本的資料官方手裡應該會有的。他們當時肯定做了這個工作,包括到太平間看,去問醫護人員,了解到底死多少人,死的人怎麽認領的。每個人他們都會有一些資料,因為這個工作是公安系統在做。他們錄完筆錄拿給我看,我記得還摁了手印。在醫院我遇到好幾個外地受傷的大學生。他們比北京市受傷學生要多,這也佐證了很多外地學生其實是走在外圍去阻攔軍車了,所以他們的傷亡大於北京市高校的學生。當然,受傷最多的是北京老百姓,醫院裡躺的都是人,以市民為主。

向莉:你在積水潭醫院待了多久?

方政:我6月4號被送到積水潭醫院的,6月24號我就從急診室回去了。當時每天有2個同學是陪我,因為我們是畢業班,有個離校日期,還要拍畢業照。我說,我們24號回學校拍畢業照吧。我覺得我也差不多了,可以坐輪椅,雖然傷口沒有完全愈合,但是我們學校有校醫院,在校醫院可以做進一步的治療康複。結果這件事也讓我非常的不解和遺憾,甚至有些不滿。因為我回學校後發現,他們已經把畢業照照過了,根本沒帶我去照畢業照,刻意把我落下了。入學的時候不是有一個新生入學的合影,畢業的時候那個合影就沒有我了。他們有可能覺得我坐個輪椅跟他們去合影,在他們的畢業照上永遠會給世人留下一個痕跡,以後問:你們的這個同學為什麽坐輪椅啊?大家都得說這段故事。後來我覺得,這就是對六四真相的一種隱瞞或者掩蓋,從六四鎮壓之後,官方就已經開始在這麽做了。從畢業照上,他們就這麽做了。如果我在畢業照上,六四鎮壓的話題就永遠會被世人談起,他們想把它掩蓋掉,就是讓大家忘掉不要談這個話題。學校、官方在主導這個事。

向莉:但是掩蓋不掉,方政永遠都在。

方政:現在覺得我們班的同學也不太仗義,我們年級共有34個人,我們班只有15個人。如果15個人齊心,我們就要等方政一起來再拍照。不可以嗎?有的時候我問同學,當時你們有沒有表達要等方政來?可能沒有吧?在畢業照上他們集體選擇了沈默,選擇做了沈默的大多數。大多數或者說順應了校方的安排。當然,在強權面前每個人都有無奈的選擇了。這是一個遺憾,當然我不是苛責他們,現在有些同學跟我還有連繫了。六四真相被掩蓋,被這個掩蓋就是從六四鎮壓以後就開始,包括對我在學校中的那種所謂的清查,每個人過關寫交代,逼著大家在講假話。絕大多數人之所以六四清查能夠安全過關,都要講假話。當時學校就是說,你只要不說是坦克壓的就可以過關嗎?不讓說是坦克壓的。其實有很多被坦克壓傷的人,他們就說不是坦克壓的,因此有的人那時候能辦護照能夠出國了,有的人能夠順利的分配,回歸到一個正常的生活中。在中國要正常生活,就必須得跟這個權力去茍合,必須去順從權力的這種安排,安排你講假話、安排你做違心的事,大多數人也都這麽做了。

方政:我還是堅持講六四鎮壓的真相,這也就是我從1989年之後,在國內一直比較艱難,受到各種打壓的原因。因為從一開始我就沒有去順從他們。他們就是說你要過關,你過關就是很簡單,你只要不說你的腿是坦克壓的,你這個事就可以過去。但是我沒有,我說不行,事實不能夠更改。

所以六四我受傷的經歷,雖然不是什麽英雄壯舉,但最起碼我要把這個事實呈現出來。所以說只要有機會,不管是海內外的媒體或者是個人,從六四之後,我一直在說。但是比較遺憾的就是因六四鎮壓受傷的人很多,坦克下死亡的人也有,但是堅持說出真相的人並不是太多,是比較無奈的一種遺憾。所以,我一直呼籲讓這些知情者,親身經歷者,尤其是受害者要勇敢的說出事實。

1992年方政參加了全國傷殘人運動會,獲得輪椅上的投擲鐵餅和標槍的金牌。(網路資料圖片)

向莉:有一句話是,遺忘和掩蓋歷史,就是背叛。

方政:當然是背叛,最起碼對自己的背叛,對良知的背叛!天安門母親之所以偉大,就是她們一直在向大家說自己孩子受傷的真相。家屬說也很珍貴。有些家屬還選擇沈默了。不過,我認為,受害者本人說更有意義。在北京,因為六四鎮壓受傷的人沒有一萬也有幾千,各種不同的傷殘,上千人是有的。當然,主要原因是中共的殘酷、高壓,這是一個不容置疑的事實。但是在這之外,難道就不能夠有更多的選擇?當有一天受害者都能夠普遍說出自己的遭遇和經歷的時候,才能推動公布六四真相。六部口坦克壓人,我就知道有好幾個受傷的,我認識,我勸他們也跟我一起出來說這一段,但他們沒有這麽做。包括我救的這個女孩,她也不願意提這些事。很遺憾,這些名字不應該由我來說,我沒有權利去指責他們。他們應該自己去反省。當然你剛才說,到了中國大陸可以說真相的時候,他們都會說,但是那個時候已經有點晚了。其實,有的時候,遲來的真相也未必是真相本身了,因為遲來本身就是一種不正常,就是對真相的一種缺失,對吧?不應該的。

「坦克人」王維林成為對抗暴政和勇氣的象徵

向莉:經常會有朋友說中國有個坦克人叫王維林,我說我也認識一個坦克人叫方政。然後我就會跟他們講你的故事。你怎麽看待王維林的?

方政:我知道的很早。當年我在學校被清查的時候,王維林是他們拿來對我進行教育的一個典型。他們就說,你為什麽說你的腿是坦克壓的?你看坦克沒有壓人,王維林就沒被壓。當然王維林攔坦克是6月5號上午,在東長岸街坦克正面阻攔。我們是6月4號,在西長安街被坦克從身後追殺。這是兩種完全不同的場景。最終的結果是,我們被坦克從身後碾壓,被鎮壓了,王維林攔下坦克,坦克停了,他成為了一個勇氣的象徵。最開始中共也把這個錄像、這個照片作為對市民、對所有人進行洗腦的一個手段。不過後來,又在中國大陸禁了坦克人的形象。因為整個國際社會的理解不是這樣,王維林已經成為個人勇氣的象徵、對抗暴政的象徵。剛開始中共是認為這是宣傳軍隊克制,共產黨仁慈,沒有用坦克軋攔坦克的人。還有所謂的「這個螳臂擋車的小丑阻攔不住歷史前進的車輪」。所以當時我也面臨這個困境,他們也拿這個來說事,人家攔坦克都沒有被軋,你為什麽被軋?你一定有暴力行為,去襲擊坦克才會壓你,要證明我是暴徒,所以死有餘辜或者說鎮壓有理。但我就說,完全不是這樣,是坦克從身後衝刺,突襲學生,我要跟大家去說這個真相。但王維林攔坦克事件的真相,包括王維林本人的真實情況,其實現在大家還不知道。我個人願意把他作為是一個「個人反抗暴政的象徵」,我希望他是這種人,希望他是因為看到了前一天屠殺的慘狀,勇敢的去阻攔坦克。也有人說他好像有點精神不正常。我在積水潭醫院就遇到過精神失常的學生。醫生告訴我,有一個參與搶救我的中央戲劇學院的一個學生在積水潭醫院,就精神失常了,拿著掃把要衝出去,在外面喊、哭叫。在醫院裡,我晚上經常聽到病房裡有那受傷的人在哭喊。因為你經歷了那種被鎮壓的慘狀,很多人會失常。所以他們說王維林看樣子有點精神失常,可以理解。如果他看到了6月4號的大屠殺,那他5號他精神失常了,或者說他沒有精神失常,是勇敢的去衝上去阻攔坦克,這個都是有人能夠做到的。所以,他是個謎,我們不知道他是誰,也只有等有朝一日能真相大白。當然也有人從陰謀論的角度說,這是中共做的一個局,可能是中共為了洗刷前一天的血腥鎮壓,做了一個這個局,為他們來開脫。也不是沒有這個可能。因為現在這一切都是謎,在真相沒有揭開之前,所有的猜測都是有可能的。但我本人是願意把他作為一個勇氣的象徵。我到美國以後就看到很多人家裡都有一個坦克人的照片,而且很多人也把我跟他做比較。我覺得挺好,我從內心裡希望他是一個真的坦克人。一個真的北京市民,一個普通人看到了前一天的鎮壓,有了這種勇氣去阻攔坦克。他不希望這個鎮壓開始,「要鎮壓就從我身上開過」,他勇敢的走過去。我希望他是真的,傾向於相信是真的,因為有很多外國記者拍到了。為什麽覺得後來有人有陰謀論?因為他選擇那個路段,路面上並沒有什麽人,非常空曠,他很突兀,就這一個人走上前去。

向莉:我看了,他站那個地方,是在東長安街,就是貴賓樓過去到王府井路口的那一段。並且,有外國記者是從上面往下拍的。

方政:對,大概是那一段路。但是5號上午那裡人並不多的。對,最常看到的那一段錄像是在酒店裡拍的。但是官方的鏡頭是引用海外的,還是他們自己拍的,就不知道了。因為這些都是秘密,在這種強權下想要知道真相太難,需要去尋找真相。

用Podcast訂閱本節目

用Podcast訂閱本節目