2020總統及立委大選,除了3組總統候選人備受關注,19個政黨搶攻政黨票也是史上之最。學者認為,本次大選小黨輩出,對台灣民主發展是正面現象,不過現行的制度和環境不利小黨生存,有檢討空間。也有學者指出,小黨不能依賴國家餵養,必須先深耕基層,健全政黨體質,才可能長久發展。

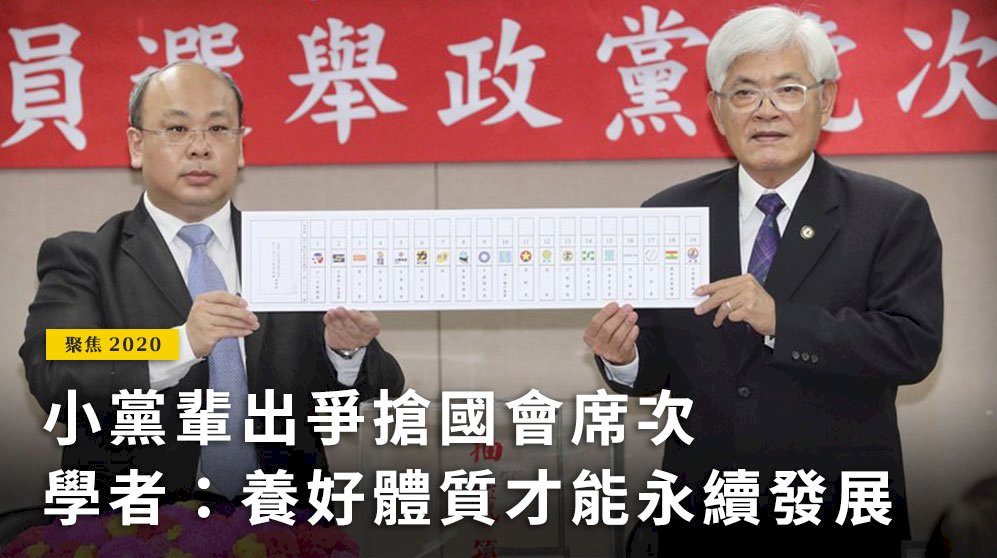

2020大選,攸關不分區立委席次的政黨票成為各政黨的關鍵戰場。本次大選共有19個政黨參加,搶攻34席不分區立委席次,是歷屆大選最多。除了傳統兩大黨,以及上屆國會組有黨團的親民黨與時代力量,包括台灣民眾黨、一邊一國行動黨等新興政黨也積極參戰,不僅想挑戰新國會,也尋求在台灣政壇中佔有一席之地。

不過,現行選舉制度規定政黨票得票率須超過3%才能獲得政黨補助款,超過5%才能分配席次,許多小黨就因缺乏資源,在選舉中難以與大黨抗衡,最終面臨泡沫化的命運,也讓許多小黨紛紛喊出調降門檻,增加小黨的生存空間。

台灣政黨門檻偏高 小黨成長空間有限

東海大學政治系教授沈有忠指出,觀察全世界的政黨門檻,台灣雖然不是最高,但也不是偏低,例如上屆的親民黨與時代力量,兩個黨加起來得票率有13%,卻只分配到5席,顯示現行制度對小黨並不公平。沈有忠:『(原音)區域要提10席才能提不分區名單,等於一席要有一百萬保證金,對小黨來說,他就是小,當然財政也比較艱困,怎麼可能跟大黨平起平坐?所以我覺得很多門檻跟標準把大黨跟小黨放在同一個天秤上去看,是很不公平的,應該要有一些比例上的差距。』

沈有忠認為,若小黨消失,對台灣並不是一件好事,因為台灣目前已經走向極化與分裂,若最後只剩兩黨、兩種聲音,百姓的選擇更少,小黨扮演的折衝角色就完全失去,因此在制度上應有配套措施,例如門檻或保證金制度有級距調整,對小黨會比較有保障。

東吳大學法律系教授胡博硯也說,現行選舉制度還是有調整空間,當初設立5%門檻是仿效德國法,當時是不希望小黨林立造成政黨政治過於複雜,但德國目前也在思考門檻是否過高需要調整,因此5%門檻並非全然不可挑戰。

門檻高低並非關鍵 政黨體質才是重點

不過,胡博硯也提到,2017年「政黨法」通過後,將政黨補助款門檻從3.5%調降到3%,其實也增加了小黨的生存空間。胡博硯:『(原音)過3%門檻,或者過2%門檻,可能會有不一樣的意義,這個黨有時候有未來性,不一定在這次大選一定要得到一定席次,有一定知名度,得到補助金,可能之後可以繼續延續下去,這可能是比較長期的走向。』

台師大政治學研究所教授曲兆祥則對門檻有不同看法,他認為,政黨門檻是每個國家各自的選擇,台灣與歐洲設立的門檻相比,並不會相差太多。他指出,對小黨來講,真正需要爭取的是如何在地方扎根,對政黨成長才有效。曲兆祥:『(原音)即便降低政黨門檻,還是沒辦法正常成長下去,所以重點不在不分區門檻高與低,重點在各政黨如何在區域能夠扎根,就算無法全面性,至少選擇性選區能發展。』

曲兆祥說,小黨一定要自己本身體質健全,發育起來後才是健全的政黨,如果只集中在不分區,取得一兩席,就算這屆過了,下屆也不一定會過,所以小黨本身體質非常重要。他認為,現在的年輕選民已經逐漸掙脫過去傳統兩大黨的綁架,第三黨的生存土壤已經存在,只要小黨養好體質,就有機會成長茁壯。

國會過半與否各有利弊 多黨制展現多元聲音

至於未來國會若沒有單一政黨過半,對政局影響是好是壞?沈有忠認為「各有利弊」,他說:『(原音)如果有多元聲音,小黨在國會發言、做政策討論,一方面他不會被大黨完全綁架,二方面可能對於改革議題也必須有多元考量,不是單一政黨決定;但倒過來講,可能也因為政策上必須與小黨妥協,使改革的力道和效率因此下降。』

胡博硯則說,若有政黨單獨過半,政局穩定性相對較高,不過現在立法院大多以協商出可採取的版本為主,付諸表決是最終手段,因此若是立法院多黨林立,不一定造成多大混亂,只不過要有更大耐心處理議事問題,調和更多政黨意見。

曲兆祥認為,立法院多黨林立沒有好壞,例如歐洲國家大多是多黨制,以政黨聯盟方式執政,但政治穩定度不會比傾向兩黨制的英美兩國差。他強調,台灣不必恐懼多黨制出現,也不必刻意促生,只要讓政黨政治自然發展,相信只要是在好的環境下成長的民主政治,花朵都是美麗、果實都會甜美。

用Podcast訂閱本節目

用Podcast訂閱本節目  Rti 中央廣播電臺

Rti 中央廣播電臺